2.5 Sulla Francigena urbana

Una storia d’amore

Via dei Montanini è una delle strade più eleganti della città, con la sua fitta serie di palazzi di aspetto cinque-settecentesco. Subito all’inizio, al numero 12, è la Torre dei Montanini che faceva parte dello scomparso castellare d’epoca medievale. Per chi andasse in cerca di storie, il nome Montanini ne suggerisce subito una, quella di Angelica. Storia che nel Quattrocento divenne un fortunato topos letterario, conoscendo, dunque, diverse versioni. Il fatto cui si ispira è ambientato a Siena nel Trecento e vede protagonisti Anselmo Salimbeni e i due fratelli Angelica e Carlo Montanini. Angelica ama Anselmo, il quale è pure amico del fratello Carlo. Le due famiglie, invece, sono divise da una atavica inimicizia, e quando i fratelli Salimbeni saranno in serie difficoltà per il tracollo economico familiare, ci sarà subito chi, astioso e profittatore, cercherà di impadronirsi della loro ultima proprietà. Con un inaspettato gesto, Anselmo Salimbeni risolverà la situazione. Insomma, una storia alla Giulietta e Romeo, ma a lieto fine.

Casa di Ludovico Sergardi

Più avanti, al numero 118, una targa ricorda le «domestiche mura» di Ludovico Sergardi (1660-1726) che con lo pseudonimo di Quinto Settano fu apprezzato poeta di satire latine sullo stile di Orazio e Giovenale. Sono rimaste famose le quattordici composte nel 1694 contro la società romana dell’epoca. Memorabile La conversazione delle dame di Roma, un immaginario dialogo tra le statue parlanti Pasquino e Marforio, che smascheravano le ipocrisie del clero e dell’aristocrazia pontificia.

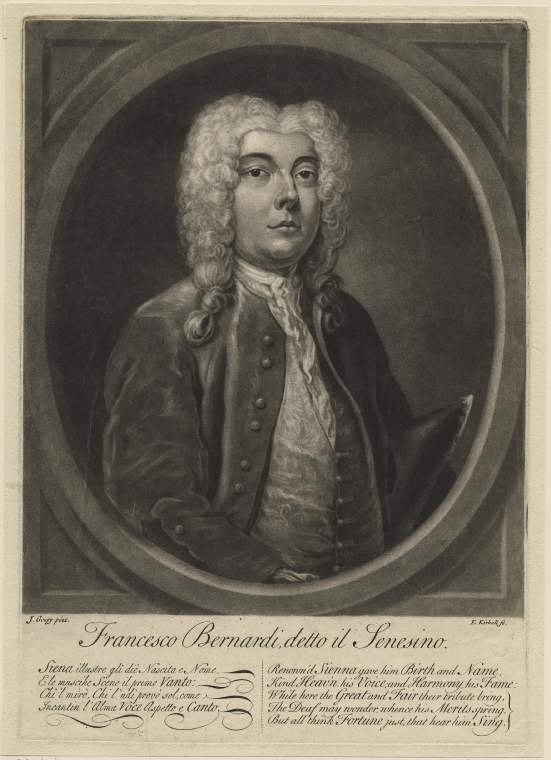

Il Senesino

Percorsa tutta via Montanini, fin dove la strada si biforca in via di Camollia e via Garibaldi, troviamo Largo Francesco Bernardi detto ‘Il Senesino’ (1686-1758). Un cantante evirato che raggiunse una fama pari a quella del collega Farinelli. Il Bernardi abitava nel palazzo oggi contrassegnato dal numero 109 di via Montanini (l’originale architettura dell’edificio è ben visibile dai retrostanti giardini della Lizza).

Siamo nel Settecento, e non stupiva che si potesse mettere in atto un’azione così crudele come quella della castrazione. Scoperto un bambino che eccellesse nel canto con la sua voce angelica, prima della pubertà veniva emasculato, così che, ridotto a una sorta di «macchina per cantare», potesse essere impiegato, anche da adulto, in opere e composizioni musicali. Fu una pratica prevalentemente italiana che si protrasse fino agli inizi del XX secolo, quando venne dichiarata illegale. Gli evirati, detti anche «quarta voce» (dopo, cioè, le voci bianche, maschili e femminili) trovarono la loro massima popolarità nell’opera lirica settecentesca. Bene si prestavano, infatti, a rappresentare personaggi irreali e idealizzati, presi dalla mitologia o da una storia lontana (come, ad esempio, quella romana). Qualcuno di essi divenne un vero divo celebrato nei teatri di tutta Europa, come accadde, appunto, a Francesco Bernardi detto il Senesino, figlio di un barbiere di Siena.

Siamo nel Settecento, e non stupiva che si potesse mettere in atto un’azione così crudele come quella della castrazione. Scoperto un bambino che eccellesse nel canto con la sua voce angelica, prima della pubertà veniva emasculato, così che, ridotto a una sorta di «macchina per cantare», potesse essere impiegato, anche da adulto, in opere e composizioni musicali. Fu una pratica prevalentemente italiana che si protrasse fino agli inizi del XX secolo, quando venne dichiarata illegale. Gli evirati, detti anche «quarta voce» (dopo, cioè, le voci bianche, maschili e femminili) trovarono la loro massima popolarità nell’opera lirica settecentesca. Bene si prestavano, infatti, a rappresentare personaggi irreali e idealizzati, presi dalla mitologia o da una storia lontana (come, ad esempio, quella romana). Qualcuno di essi divenne un vero divo celebrato nei teatri di tutta Europa, come accadde, appunto, a Francesco Bernardi detto il Senesino, figlio di un barbiere di Siena.

La sua celebrità oltrepassò i confini italiani, tanto che (non immuni da morbosa curiosità) i viaggiatori stranieri che transitavano da Siena registravano sul proprio diario l’eccezionale circostanza di averlo potuto incontrare o vedere solo di sfuggita.

Le doti canore del figlioletto del barbiere si rivelarono nel 1695, quando, a nove anni, entrò a far parte del coro della Cattedrale. Appena tredicenne venne castrato, proseguì nello studio del canto e, intorno ai vent’anni, fece i suoi primi esordi nei Teatri di Roma e Venezia. La critica sottolineò subito la sua recitazione impacciata (dovuta anche ad un fisico imponente) che comunque trovava riscatto nelle qualità della voce. Di una esibizione fatta a Napoli nel 1715, l’impresario teatrale Zambeccari disse: «Senesino continua a muoversi sulla scena piuttosto male; sta ritto come una statua e quando per caso fa qualche gesto, sceglie proprio l’opposto a quel che ci vorrebbe». Ma pare che la stroncatura dello Zambeccari fosse stata così maligna perché non era riuscito nell’intento di mettere sotto contratto il cantante senese. Qualche anno dopo il compositore Johann Joachim Quantz, che lo aveva ascoltato a Dresda nel Teofane di Lotti, avrebbe formulato sul Senesino un giudizio di tal fatta: «Una potente, chiara, uniforme e dolce voce di contralto, con un’intonazione perfetta e un vibrato eccellente. Il suo modo di cantare era ammirevole e la sua elocuzione impareggiabile. Cantava gli allegro con grande fuoco e faceva rapidi gorgheggi di petto con una tecnica articolata e piacevole. Il suo contegno era adatto al palcoscenico, e la sua azione naturale e nobile. A queste qualità egli univa una figura imponente e maestosa; ma il suo aspetto e portamento lo rendevano più adatto alla parte dell’eroe che a quella dell’innamorato».

La fama di Francesco Bernardi aveva raggiunto ben presto una dimensione europea. Nel 1717 si era ritrovato, appunto, al servizio della corte di Dresda (importante centro europeo di opera italiana) con un contratto da primo sopranista e uno stipendio di 7.000 talleri. A seguito di un diverbio con il compositore di corte Johann Heinichen («rozzo colpo da virtuoso», fu definita la reazione del Bernardi), dette le dimissioni, ma fu subito scritturato da George Frederich Handel, che proprio alla corte di Sassonia aveva avuto modo di ascoltarlo. Handel stava cercando cantanti italiani per la Royal Academy of Music di Londra ed era rimasto favorevolmente colpito dal Senesino che, dunque, si affrettò ad ingaggiare con uno stipendio iniziale di 500 sterline per stagione. Cifra che, si dice, giunse fino a 3.000 ghinee all’anno.

Persona di cultura, raffinato collezionista d’arte e di rarità librarie, restò a Londra per sedici anni, frequentando esponenti dell’alta società e stringendo amicizia con personalità quali il duca di Chandos, Lord Burlington, il pittore William Kent. Nonostante avesse cantato in una ventina di opere handeliane, i rapporti con il compositore inglese furono sempre burrascosi. L’apice dei contrasti si raggiunse allorché, nel 1733, Senesino, in dispregio ad Handel, passò alla concorrenza, andando a cantare all’Opera della Nobiltà. Qui avvenne l’incontro artistico con l’ancora più celebre evirato della storia della musica, Farinelli, nella rappresentazione di Artaserse, dramma per musica in tre atti di Pietro Metastasio. Esiste in proposito un gustoso aneddoto narrato dal musicologo Charles Burney: «Senesino aveva la parte di un crudele tiranno, e Farinelli quella di uno sfortunato eroe in catene; ma, nel corso della prima aria, il prigioniero intenerì a tal punto il cuore del tiranno con il suo canto, che Senesino, dimentico del suo personaggio, corse verso Farinelli e lo abbracciò».

Il Bernardi abbandonò definitivamente le nebbie londinesi nel 1736. Rientrò in Italia e nel 1740 concluse la sua carriera cantando al San Carlo di Napoli ne Il trionfo di Camillo di Nicola Porpora. La stagione dei castrati già stava volgendo al declino, quel modo di cantare era ritenuto ormai superato. Francesco Bernardi – è proprio il caso di dirlo – non ne fece un dramma. Aveva accumulato sufficiente denaro per vivere da signore. Tornò a Siena stabilendosi in una lussuosa casa completamente arredata in stile inglese, con un servitore di colore, una scimmia e un pappagallo. Visse il resto dei suoi giorni da eccentrico e in perenne disputa con i parenti. Ne seppe qualcosa il nipote Giuseppe che per ottenere l’eredità dovette sottostare a tutte le bizze e alle acutissime grida dello zio.

Fontegiusta e Cristoforo Colombo

Si prosegue per via Camollia, tratto urbano dell’antica Via Francigena. Un percorso, anche questo, che conserva varie tracce di storia, curiosità, testimonianze artistiche. In tema di curiosità può risultare singolare la lapide posta sull’edificio al numero 6 in cui (siamo nell’anno 1618) si intima di non scaricare in luoghi impropri calcinacci, detriti e rifiuti. E poiché era noto che i responsabili di un siffatto gesto di inciviltà non erano tanto gli esecutori materiali, ma i loro padroni, a quest’ultimi sarebbe stata applicata la multa più onerosa.

La via di Camollia prosegue oltre il quadrivio. Al numero 85 troviamo l’antica casa di impianto gotico appartenuta ai Chigi Saracini. Qui soggiornò Arrigo Boito (1842-1918), scrittore, critico musicale, librettista (scrisse per Giuseppe Verdi i libretti di Otello e Falstaff). Boito fu ospite del conte Guido Chigi Saracini (1880-1967), grande mecenate della musica e fondatore della prestigiosa Accademia Musicale Chigiana.

Più avanti sulla destra, d’angolo con la costa dei Paparoni, sono da notare le vestigia romaniche che ha conservato il palazzo della famiglia Bandinelli. Pare che i Bandinelli sarebbero stati soprannominati “paparoni” quando, nel 1159, un membro della famiglia, Rolando, divenne papa con il nome di Alessandro III.

Chiesa di di Santa Maria in Portico

fronte alla costa dei Paparoni, un grande arco cinquecentesco immette nella discesa che porta alla chiesa di Santa Maria in Portico a Fontegiusta. Sull’arco leggiamo la dedica alla Madonna che «trabocca da una inesauribile fonte di pietà e i figli a Lei qui innalzano un giusto monumento nell’anno del Signore 1589».

La chiesa, in stile rinascimentale, venne eretta tra il 1479 e il 1484 per celebrare la vittoria dei Senesi sui fiorentini nella battaglia di Poggio Imperiale (1479). La dedicazione allude al fatto che nella costruzione fu inglobato il portico dell’ufficio del dazio in cui si trovava la Madonna di Fontegiusta (nei pressi sorgeva una fonte chiamata in questo modo). L’immagine sacra, opera trecentesca (forse di Lippo Vanni) è ora sull’altare maggiore all’interno di un tabernacolo a forma di tempietto scolpito (1509–1517) da Lorenzo di Mariano detto il Marrina (la Pietà nella lunetta è di Michele Cioli da Settignano). Così a ridosso della cinta muraria, l’edificio dovette sviluppare le sue tre navate soprattutto in larghezza. I rilievi sulla facciata (Madonna col Bambino e angeli) vengono attribuiti a Giovanni di Stefano (1444-1511) scultore e pittore, figlio del Sassetta. Le opere d’arte contenute al suo interno sono prevalentemente a tema mariano. A Guidoccio Cozzarelli (1450-1517) è attribuito il disegno della vetrata raffigurante Madonna col Bambino tra i santi Bernardino e Caterina da Siena. Nell’arcata a destra dell’ingresso, Visitazione di Bartolomeo Neroni detto il Riccio (1505-1571); nell’angolo un ciborio quattrocentesco in bronzo di Giovanni delle Bombarde. All’arcata della navata destra, Gesù, Maria e due santi, tela di Francesco Vanni; all’altare destro Incoronazione di Maria e quattro santi di Bernardino Fungai (1460-1516). All’altare maggiore, oltre alla già ricordata Madonna di Fontegiusta, l’affresco in alto mostra l’Assunzione di Maria di Girolamo di Benvenuto (1515). A destra dell’altare, il Beato Ambrogio Sansedoni implorante per la città di Siena, tela di Francesco Vanni (1590). A sinistra, a fianco della porta laterale, un’acquasantiera in bronzo di Giovanni delle Bombarde (1430). All’arcata successiva, la Sibilla che annuncia ad Augusto la nascita del Redentore, affresco di Daniele da Volterra; nell’angolo un San Sebastiano, statua lignea ridipinta del ’400. All’ultima arcata, La peste di Siena del Riccio.

Decisamente singolare è il piccolo museo allestito nella sagrestia con cimeli che si dicono appartenuti a Cristoforo Colombo, tra cui un osso di balena che il navigatore avrebbe donato alla chiesa di Fontegiusta come ex voto per la riuscita impresa alla scoperta del Nuovo Mondo. Quanto ai legami di Colombo con Siena, c’è chi ritiene che possa essere stato studente all’Università senese. E per arricchire la leggenda, c’è persino chi si è spinto a supporre che nel suo soggiorno universitario fosse stato fidanzato con una bella ragazza di Camollia.

Decisamente singolare è il piccolo museo allestito nella sagrestia con cimeli che si dicono appartenuti a Cristoforo Colombo, tra cui un osso di balena che il navigatore avrebbe donato alla chiesa di Fontegiusta come ex voto per la riuscita impresa alla scoperta del Nuovo Mondo. Quanto ai legami di Colombo con Siena, c’è chi ritiene che possa essere stato studente all’Università senese. E per arricchire la leggenda, c’è persino chi si è spinto a supporre che nel suo soggiorno universitario fosse stato fidanzato con una bella ragazza di Camollia.

Le donne che fecero l’impresa

Le donne che fecero l’impresa

Lasciamo la chiesa girando a destra lungo il suo fianco per trovarsi sulla parte terminale del vicolo di Malizia e quindi all’Arco di Fontegiusta, realizzato nel Novecento. Oltrepassandolo si può vedere, in corrispondenza dell’abside della chiesa, il preesistente varco nelle antiche mura, la porta di Pescaia. Si prosegue a destra verso via Biagio di Montluc costeggiando la cinta muraria finché non si trovano i resti di una fortificazione conosciuta come Fortino delle donne senesi. Occorre ricordare che ci troviamo nella zona più settentrionale dell’antica città, quella rivolta verso Firenze, che, per ragioni difensive, fu anche la più munita. Ad esempio, attorno al 1270, oltre la porta Camollia, era stato eretto un imponente Antiporto, proprio a difesa avanzata della città sul lato Nord (è tutt’oggi visibile al termine del viale Vittorio Emanuele II). Insomma, era questo il fronte che andava maggiormente protetto, come si era avuto modo di constatare anche nelle circostanze della battaglia di Camollia (1526) miracolosamente vinta contro le truppe fiorentine e pontificie.

Fu così che nel 1527 la Repubblica senese commissionò a Baldassarre Peruzzi, rinomato architetto militare, la costruzione di un’ulteriore fortificazione a ridosso delle mura: questa dinanzi ai cui resti ci troviamo, terminata nel 1532. Quanto alla denominazione di Fortino delle donne senesi, storia e mitizzazione delle sue vicende ancora una volta si sovrappongono. All’epoca dell’assedio di Siena del 1555, comandava le truppe francesi, inviate in soccorso della città, il maresciallo Blaise de Monluc (a lui è intitolata la strada in cui siamo, se pur nella grafia inesatta di Montluc). Il generoso maresciallo di Francia, anche se non troppo portato a imprese letterarie, ebbe a scrivere nei suoi Commentaires pagine di piglio epico in cui elogia le donne senesi per il valore da esse dimostrato durante l’assedio che portò alla caduta della repubblica di Siena. Il Monluc aveva promesso: «Non sarà mai, o donne senesi, che non immortali il vostro nome finché il libro di Monluc vivrà, infatti voi siete veramente degne di lode immortale, se mai donne lo furono». Fedele all’impegno, decantò così le gesta delle eroine senesi: «Al momento che questo popolo prese la nobile decisione di difendere la propria libertà, tutte le dame della città di Siena si divisero in tre gruppi: il primo era guidato dalla signora Forteguerri che era vestita di violetto come tutte quelle che la seguivano; il suo abito corto e simile a quello di una ninfa, lasciava scoperti gli stivaletti. La seconda era la signora Piccolomini, vestita di raso incarnato, e il suo gruppo aveva la stessa livrea; la terza, la signora Livia Fausti, era vestita tutta di bianco come il suo seguito, e aveva l’insegna bianca. Sui loro vessilli c’erano dei bei motti; chi sa che darei per ricordarmene. Queste tre squadre eran composte da tremila donne, sia nobili che borghesi; le loro armi erano dei picconi, delle pale, delle ceste e delle fascine. È in questa tenuta che sfilarono mentre andavano a cominciare le fortificazioni. Il signor di Thermes che me lo ha spesso raccontato (io infatti non ero ancora arrivato), mi ha assicurato di non aver mai visto in vita sua, una cosa così bella come quella. Solo più tardi io vidi le loro squadre. Avevano composto una canzone in onore della Francia che cantavano mentre andavano al loro forte; io darei il mio miglior cavallo per averla e per trascriverla qui».

Ecco perché si è tramandato il racconto che questa fortificazione fosse stata costruita dalle donne senesi; anche se, come attestano i documenti, la struttura era stata terminata oltre venti anni prima rispetto alle vicende narrate da Monluc, e, ovviamente, ad opera di muratori e maestranze specializzate.

Ma il racconto del comandante francese è quello che, comprensibilmente, ha fatto più breccia nell’immaginario collettivo, tanto da riverberare su diverse pagine letterarie. Il poeta Enrico Panzacchi, sulla scorta dei Commentarî del Monluc, nella lirica Donne di Siena scrive: «Per ricordarsi una vostra canzone / che un dì spinse i mariti a gran tenzone / della città sull’oppugnato vallo, / donne di Siena, un cavalier francese / desiderò nell’animo cortese / di poter dare il suo miglior cavallo.» E ancora Giovanni Marradi: «[…] A terra cadder qui le trincee, / gloria immortale / d’eroiche donne che le ergean cantando, / cantando a sfida una canzon di guerra / cui la ferrea d’intorno oste ducale / immobil rispondea cannoneggiando.» Per giungere alla popolare Ballata dell’assedio di Siena di Manfredo Vanni: «Brave le donne di Siena! / Nella svelta abbigliatura, / Con calcina, sassi e rena / Si travagliano alle mura […].»

In verità, a far volgere la poesia in prosa, ci sono alcuni registri contabili che documentano come il fortino fosse stato effettivamente chiamato “delle donne senesi” fin dal suo nascere, ma in quanto finanziato con i proventi ricavati dalle tasse che le meretrici dovevano pagare per l’esercizio della professione. Ciò non toglie nulla al coraggio e all’abnegazione delle donne senesi, realmente dimostrato nelle drammatiche circostanze dell’assedio del 1555; fino a subire l’atroce provvedimento delle cosiddette “bocche inutili”, allorché, non avendo di che sfamare tutta la popolazione, furono espulsi dalla città – lasciati allo sbando fuori le mura – donne, bambini, vecchi, disabili, poveri, stranieri, contadini, rifugiati e prostitute. Cioè tutti coloro ritenuti non idonei a combattere e, dunque, bocche da dover improduttivamente nutrire.

Cor magis tibi Sena pandit

Salendo via Montluc si giunge a Porta Camollia. Per chi proveniva da Nord era la porta che immetteva nel tratto della Francigena urbana. Edificata nel Duecento, e dopo secoli di assalti e cannoneggiamenti, venne ricostruita nel 1604 su disegno di Alessandro Casolani. Nell’arco si legge la celebre frase: «Cor magis tibi Sena pandit», cioè a dire che «Siena, più largo (di questa porta), ti apre il cuore». Con una discreta dose di ipocrisia, il motto venne lassù scolpito per l’arrivo a Siena del non amatissimo granduca di Toscana Ferdinando I. Da allora – ma con animo più sincero – si è voluto che l’epigrafe dovesse suonare come saluto di benvenuto al forestiero che entra in città attraversando questo ingresso.

Superata la porta, e voltando a destra lungo le mura, è via Malta. Dopo averne percorso un tratto, troviamo un cancello oltre il quale, un tempo, la strada proseguiva fino alla porta di Pescaia, poi chiusa.

Chiesa della Magione

Si piega a sinistra per raggiungere la chiesa di San Pietro alla Magione. Una chiesa molto antica, documentata da prima del Mille, appartenuta ai Cavalieri Templari che qui avevano allestito anche un ospizio per i pellegrini (una Magione, appunto).  Agli inizi del Trecento, con la soppressione dei Templari, vi subentrarono i Cavalieri di Malta che proseguirono l’attività ospedaliera e di accoglienza. Accanto all’abside è visibile il tipico campanile a vela delle magioni templari. L’ingresso della chiesa è su via Camollia, da dove si può osservare la facciata a pietre conce in stile romanico (XII o XIII secolo) con portale gotico del XIV secolo. Sull’edificio sono murate alcune croci templari. Addossata al lato destro è una cappella rinascimentale in cotto.

Agli inizi del Trecento, con la soppressione dei Templari, vi subentrarono i Cavalieri di Malta che proseguirono l’attività ospedaliera e di accoglienza. Accanto all’abside è visibile il tipico campanile a vela delle magioni templari. L’ingresso della chiesa è su via Camollia, da dove si può osservare la facciata a pietre conce in stile romanico (XII o XIII secolo) con portale gotico del XIV secolo. Sull’edificio sono murate alcune croci templari. Addossata al lato destro è una cappella rinascimentale in cotto.

L’interno, ad unica navata, è avvolto in un’austera penombra che induce al raccoglimento e al silenzio. Si intravedono frammenti di affreschi a monocromo (Crocifissione e Storie bibliche) di Cristoforo di Bindoccio e Meo di Pero, databili alla fine del Trecento e provenienti dall’antico ospizio. A fianco dell’altare maggiore, una nicchia gotica della seconda metà del Trecento. Nella cappella di destra, una Madonna col Bambino di Bartolomeo Neroni detto il Riccio (XVI secolo), la Madonna con i santi Giovanni Battista e Pietro di Diego Pesco (1760) e due tele seicentesche raffiguranti sant’Ugo e il martirio di san Donnino.

Un uomo geniale

Usciti dalla chiesa, al numero 168, è indicata la Casa di Baldassarre Peruzzi (1481-1536). Fu considerato ‘uomo universale’ per la sua attività in svariati campi (architetto, pittore, scenografo, studioso dell’architettura, ingegnere militare). Incoraggiato e sponsorizzato dal suo potente concittadino Agostino Chigi (banchiere papale), il Peruzzi, a partire dal 1503, visse prevalentemente a Roma, dove ebbe modo di realizzare importanti opere. Tra le più note, la villa sul Tevere commissionata dallo stesso Agostino Chigi, poi conosciuta come Villa Farnesina. La sontuosa residenza del Chigi dette al suo architetto grande notorietà. Il nome del Peruzzi prese a circolare e a imporsi negli ambienti della cultura, facilitato anche dal fatto che, terminati i lavori di muratura della villa, Raffaello e i principali artisti del momento vi furono impegnati in una eccezionale campagna di affreschi. Da allora – e non solo a Roma – molte furono le committenze per l’architetto senese. Nel 1520, alla morte di Raffaello, gli subentrò nella costruzione della chiesa di Sant’Eligio degli Orefici. Assunse inoltre l’incarico di coadiutore della fabbrica di San Pietro, che fino a quel momento era stato di Antonio da Sangallo il Giovane. La genialità del Peruzzi, la sua continua ricerca di soluzioni architettoniche innovative, la sua voglia di sperimentare, sono documentati in numerosi studi e disegni. Come nel progetto di completamento della basilica di San Pietro, dove, contrariamente a Raffaello, ipotizzava una chiesa a pianta centrale.

Nel 1527, durante il saccheggio di Roma da parte dei Lanzichenecchi, Peruzzi fu fatto prigioniero. Dietro pagamento di un riscatto, riuscì a farsi liberare e tornare a Siena dove divenne architetto della Repubblica. Fu ingaggiato per il cantiere del Duomo e lavorò a numerosi altri edifici civili, religiosi, militari. Come abbiamo ricordato a proposito del Fortino delle donne, progettò diverse strutture a consolidamento delle fortificazioni della città. Proprio in questo settore, Peruzzi si distinse per una nuova concezione della Fortificazione che tenesse conto delle ‘moderne’ armi da fuoco, dei cambiamenti avvenuti nelle strategie militari e, conseguentemente, nelle tecniche di difesa.

Nonostante i molteplici incarichi senesi, dopo qualche anno volle tornare a Roma. Riprese a lavorare come architetto della fabbrica di San Pietro e riuscì ad esprimere appieno il suo fervore sperimentalista nel Palazzo Massimo alle Colonne, ritenuto il suo capolavoro, nonché una delle testimonianze più significative del Manierismo.

Il Vasari racconta che Peruzzi morì vecchio, in miseria e con una numerosa famiglia da mantenere. Insinua pure il sospetto che il decesso sia avvenuto per avvelenamento, ucciso da qualcuno che nutriva nei suoi confronti una forte invidia professionale. Fu sepolto nel Pantheon, non distante dal suo maestro Raffaello.

Boccaccio in Camollia

Chiudiamo la nostra passeggiata con un sorriso. In una delle novelle di ambientazione senese del Decameron (l’ottava novella dell’ottava giornata) a Boccaccio piacque immaginare che i protagonisti, Spinelloccio Tavena e Zeppa di Mino, fossero due giovani amici abitanti nel quartiere di Camollia. Ecco, in breve, la boccaccesca vicenda. Spinelloccio è assiduo frequentatore della casa di Zeppa, soprattutto quando l’amico non c’è, in modo da potersela spassare con la di lui sposina. La cosa andava avanti da tempo, finché un giorno il cornificato scopre la tresca dicendo alla moglie d’essere disposto a perdonarla purché lei collabori a un piano di vendetta architettato nei confronti dell’amico. La moglie acconsente. Dunque – questo prevede il feroce disegno di rivalsa – il giorno dopo lei invita Spinelloccio a casa, il quale abbocca tranquillo e beato poiché, nel frattempo, Zeppa gli aveva fatto credere che giusto domani sarebbe andato a mangiare da un amico. Mentre i due amanti si sollazzano in camera da letto, Zeppa irrompe in casa, così che la moglie – sempre secondo i piani – rinchiude l’amante dentro una cassa. A questo punto Zeppa dice alla moglie di invitare a pranzo la consorte di Spinelloccio, che accetta volentieri l’invito sapendo che il marito (questa la scusa che le aveva accampato) stava mangiando con un amico. Dopo che i tre ebbero pasteggiato, Zeppa si chiude in camera con la moglie di Spinelloccio e raccontandole del tradimento di suo marito, la possiede proprio sulla panca dove il fedigrafo è rinchiuso. Quindi, in presenza della sposa di Spinelloccio, Zeppa fa entrare sua moglie e le ordina di aprire la cassa. Spinelloccio esce fuori e, dichiarandosi pentito per il proprio comportamento, propone di salvare la loro amicizia con la soluzione più soddisfacente per entrambi: condividere le mogli. A Zeppa pare un buon compromesso.

Una produzione: toscanalibri.it

Testi a cura di Luigi Oliveto

Coordinamento editoriale:

Elisa Boniello e Laura Modafferi

Foto: Archivio Comune di Siena

Grafica: Michela Bracciali