2.7 Scienza, arte, mistero

Il «quadrato magico»

Siamo in piazza del Duomo. Avremo senz’altro già ammirato la Cattedrale, l’antico Spedale Santa Maria della Scala, il Museo dell’Opera Metropolitana. E dunque possiamo dedicarci a una curiosità nascosta tra le pietre sul fianco esterno sinistro del Duomo, accanto a un ingresso secondario del palazzo arcivescovile segnato dal numero 7.

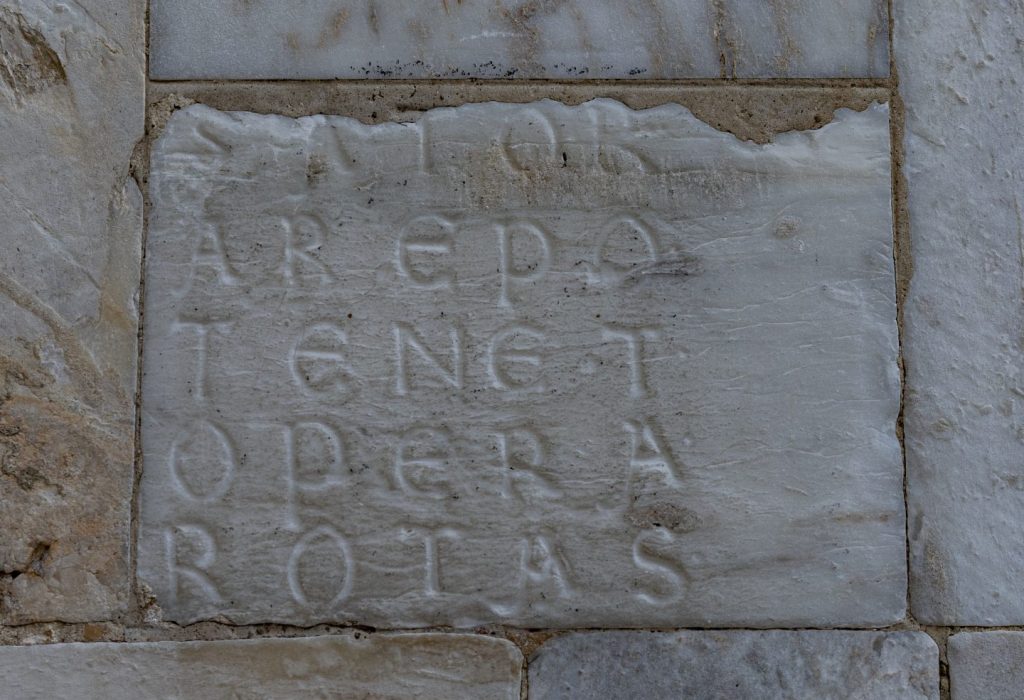

È il cosiddetto Quadrato magico, conosciuto anche come «il palindromo del Sator». Un quadrato formato da cinque parole, una sotto l’altra, composte ciascuna da cinque lettere che possono essere lette da sinistra a destra e viceversa, dall’alto in basso e in direzione opposta, mentre la parola della terza riga rimane identica pure nel suo rovescio. Se poi le cinque parole venissero scritte l’una di seguito all’altra, la frase che si forma resterebbe la stessa anche letta all’incontrario. Quindi un palindromo.

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

L’ingegnoso quadrilatero, come si sa, non è rintracciabile soltanto tra le pietre della Cattedrale senese. Lo troviamo tra i resti di Pompei, a Roma nei sotterranei della basilica di Santa Maria Maggiore, nell’Abbazia di Montecassino, in alcuni castelli della Francia, a san Giacomo di Compostela; è stato rinvenuto su un mattone durante gli scavi di Aquincum (l’odierna Budapest), e, ancora, su papiri e amuleti copti ed etiopici.

Fino a quasi tutto l’Ottocento si era pensato ad una invenzione medievale, poiché tutte le fonti note non erano anteriori al VI secolo, finché in Inghilterra, nel 1868, mentre gli archeologi stavano scavando tra le rovine romane di Cirencester (l’antica Corinium) quelle parole emersero dagli intonaci di una casa databile tra il II e IV secolo dopo Cristo. Si pensò, allora, che potesse trattarsi di una cruces dissimulatae, un espediente praticato dai primi cristiani per affermare il loro credo. Ai primi decenni del Novecento l’idea appassionò molto un dotto pastore evangelico, Felix Grosser, il quale argomentò che le venticinque lettere disposte in una certa maniera andavano a formare la dicitura PATERNOSTER. L’incipit dell’antica preghiera veniva così incrociato tra una A ed una O, che nell’alfabeto greco stanno per alfa e omega e che nella simbologia cristiana significano il principio e la fine di tutte le cose in Dio:

A

P

A

T

E

R

A P A T E R N O S T E R O

O

S

T

E

R

O

Inoltre – notava ancora Grosser – le due parole TENET formano una croce ed hanno alle loro estremità la T, cioè la tau greca, anch’essa simbolo della croce dei cristiani. Fu trovata una risposta pure per l’uso della parola AREPO, che in latino non esiste, scoprendo che al tempo della dominazione romana nelle Gallie, la misura di superficie semiugerum era anche detta arepennis, dal nome di un carro adibito all’aratura dei campi. Pertanto il celtico arepos poteva essersi trasformato per i latini in arepus. Le supposizioni incontrarono ulteriori entusiasmi quando in mezzo alle pagine di una Bibbia greca del XIV secolo comparve una traduzione del misterioso quadrato in cui alla parola AREPO corrispondeva il greco aratro (carro). Pertanto fu dedotta la frase: «Il Seminatore, col suo carro, tiene con cura le ruote».

A rendere dubbie le congetture del pastore evangelico fu, però, un ritrovamento nel corso degli scavi di Pompei del 1936, allorché un esemplare integro della scritta fu letto nella scanalatura di una colonna della Grande Palestra, accanto all’Anfiteatro. A quel punto l’interpretazione in chiave teologica cominciò a vacillare, poiché dalle ceneri di Pompei non emergono tracce di culto cristiano e, peraltro, l’alfa e l’omega sono simbolicamente richiamati dall’evangelista Giovanni in un testo che poté essere conosciuto nel Sud dell’Italia solo dopo il 120-150. Non si arresero, tuttavia, certi studiosi come Jérôme Carcopino, avanzando l’ipotesi che il tanto dibattuto graffito potesse essere stato inciso da scavatori in epoca successiva alla data dell’eruzione. L’ulteriore replica degli archeologi smontò la tesi: gli strati di sedimenti ritrovati sopra la scritta erano intatti.

Di tutt’altro tenore erano state certe convinzioni medievali secondo cui il Sator avrebbe avuto poteri curativi per l’idrofobia canina. Virtù magiche gli furono attribuite anche dagli alchimisti del Rinascimento che lo consigliavano come talismano. Mentre a conclusioni più inquietanti giunse il gesuita Athanasius Kircher ravvisandovi un simbolo di Satana. Per fortuna giunse il Positivismo ritenendolo più semplicemente un bel gioco enigmistico.

Di tutt’altro tenore erano state certe convinzioni medievali secondo cui il Sator avrebbe avuto poteri curativi per l’idrofobia canina. Virtù magiche gli furono attribuite anche dagli alchimisti del Rinascimento che lo consigliavano come talismano. Mentre a conclusioni più inquietanti giunse il gesuita Athanasius Kircher ravvisandovi un simbolo di Satana. Per fortuna giunse il Positivismo ritenendolo più semplicemente un bel gioco enigmistico.

Ebbene, il secolare intrigo si perpetua anche in quel tempo sospeso che sembra avvolgere Siena. Così, mentre sibille, saggi, profeti, tutti gli eccelsi abitatori della Cattedrale, dai loro marmi asseriscono fede e verità, la defilata pietra del Sator scompone e riformula di continuo il proprio rebus.

Genio e sregolatezza

Lasciamo piazza del Duomo. Percorrendo via del Capitano si raggiunge piazza della Postierla e, a destra, via di Stalloreggi. Al numero 34, una targa indica che «qui abitò Girolamo Gigli, poeta satirico nato in Siena il 14 ottobre 1660, morto in Roma il 4 gennaio 1722». Recenti ricerche avrebbero stabilito che, per un caso di omonimia, si sia fatto risiedere in questo palazzo il Gigli sbagliato. A noi interessa comunque il personaggio, e dobbiamo dire che, in ogni caso, la sintetica lapide non gli rende il dovuto merito. È pur vero che il Gigli, uomo colto, lunatico e divertente, non sarebbe facile confinarlo in epigrafi celebrative. Nacque nella famiglia dei Nenci, ma, adottato da un prozio, ne assunse il cognome e l’eredità, sperperata in tempi da record. Si sposò molto giovane con Laurenzia Perfetti, più matura di lui, dalla quale ebbe dodici figli. Un’unione piuttosto disgraziata, almeno a giudicare dalle furibonde liti che inscenavano quotidianamente. Lui, uomo estroso, fuori dagli schemi; lei – diceva il marito – donna avara e bigotta.

Nel 1668 Girolamo Gigli andrà a insegnare all’Università di Pavia e, successivamente avrà la cattedra di Lettere toscane all’Ateneo di Siena. Fu tra i frequentatori dell’Accademia degli Intronati, nella quale ricoprì anche l’incarico di segretario. In Accademia era chiamato, non senza ironia, l’Economico.

Il commediografo senese riuscì a calare in ambiente toscano certi caratteri e temi della commedia francese, e da tali rifacimenti scaturiranno Il don Pilone, ovvero il bacchettone falso, scritto nel 1711 (adattamento del Tartuffe di Molière) e La sorellina di don Pilone. Con quest’ultima – messa in scena al Teatro dei Rinnovati durante il carnevale del 1712 e riuscendo a spuntare la censura preventiva dei Gesuiti – si prese qualche sarcastica vendetta su moglie e parenti, mettendoli spietatamente alla berlina. L’opera in versi La Dirindina venne musicata da Alessandro Scarlatti.

Girolamo Gigli è considerato, a ragione, un precursore della riforma teatrale operata poi dal Goldoni. Il veneziano, infatti, proprio recitando da giovanissimo La sorellina di don Pilone e recandosi successivamente in Toscana a studiare i «testi viventi», si convinse che sarebbe stato necessario trasformare il teatro comico basandosi sulla commedia «interamente scritta».

La fama del Gigli giunse fino a Vienna dove fu invitato come poeta cesareo di Carlo VI, ma il senese declinò l’invito per continuare a divertirsi nel microcosmo della sua città producendo il meglio del suo genio e della sua sregolatezza. A chi gli consigliava una condotta più adeguata alle convenzioni sociali e culturali del momento, lui rispondeva: «Allora mi volete morto! Io non posso vivere se non vivo da matto.»

Per gli studiosi di storia è una fonte ricchissima di informazioni il Diario Senese, due volumi nei quali il Gigli raccolse «insigni cose sacre e profane che illustrassero gli annali di Siena», da cui è possibile ricavare notizie su avvenimenti, costumi e istituzioni riferite ai secoli antecedenti lo stesso Gigli.

Non meno importante fu la pubblicazione (nel 1717) di tutti gli scritti di santa Caterina da Siena, che venne accompagnata dal Vocabolario Cateriniano, vivacissima e faceta raccolta ‘linguaiola’ che mise in agitazione i gesuiti e gli accademici della Crusca, poiché i primi vi ravvisarono una sorta di messa in ridicolo della santa, e i secondi perché conclusero che quest’opera intendesse mettere in discussione la superiorità della lingua fiorentina rispetto a quella senese. Fu tale l’accanimento contro Girolamo che Cosimo III emise una disposizione in cui veniva proibita la lettura del Vocabolario. Ma si arrivò a qualcosa di più: il 9 settembre del 1717 l’opera del Gigli fu bruciata pubblicamente, per mano del boia, in piazza Sant’Apollinare a Firenze. Come se ciò non bastasse, Girolamo fu cancellato dall’Albo della Crusca e da quello dei professori. Volevano che sconfessasse la sua opera, però il cocciuto professore disse loro che non lo avrebbe mai fatto, foss’anche minacciato di essere gettato da una torre, perché l’idioma senese era troppo superiore a quello fiorentino. Il Granduca di Toscana lo esiliò. Nel 2008, dopo quasi tre secoli, l’Accademia della Crusca ha pubblicato in copia anastatica il Vocabolario Cateriniano che tanto aveva inferocito i cruscanti.

Per l’antica strada

Ancora sull’antica strada di Stalloreggi, d’angolo con via di Castelvecchio, sulla facciata di una casa si noterà il grande tabernacolo che racchiude una Pietà (primi decenni del Cinquecento) affrescata da Sodoma e detta popolarmente Madonna del Corvo. Appellativo dovuto probabilmente alla raffigurazione di un’aquila (che poteva sembrare pure un corvo) posta, in epoca seicentesca, sulla facciata del palazzo appartenuto ai Marescotti, il cui stemma di famiglia era, appunto, l’aquila. Così come non è escluso che il Sodoma – avvezzo a questo genere di bizzarrie – vi avesse veramente dipinto un corvo. Ma la versione che è andata tramandandosi è quella leggendaria, offerta almeno in due varianti. Dice il racconto che, nel 1348, un corvo affetto da peste cadde morto in questo punto della strada diffondendo così l’epidemia in città. O se più vi piace: il corvo volò sul tabernacolo, ne rimase folgorato, cadde in terra, ma Siena fu salvata dal tragico contagio.

Ma la versione che è andata tramandandosi è quella leggendaria, offerta almeno in due varianti. Dice il racconto che, nel 1348, un corvo affetto da peste cadde morto in questo punto della strada diffondendo così l’epidemia in città. O se più vi piace: il corvo volò sul tabernacolo, ne rimase folgorato, cadde in terra, ma Siena fu salvata dal tragico contagio.

Dalla leggenda passiamo a storie di più laico raziocinio. Al numero 61 abitò lo scienziato Pirro Maria Gabbrielli (1643-1705) il cui nome è legato alla istituzione dell’Accademia dei Fisiocritici (vi giungeremo al termine del nostro itinerario).

Gabbrielli, una volta completati gli studi di Filosofia e Medicina, si dedicò all’insegnamento universitario e alla ricerca. La sua attività scientifica fu caratterizzata da un forte spirito sperimentalista che applicò in diversi campi, spaziando dall’anatomia alla botanica, dalla chimica alla mineralogia. Sul versante medico, studiò e sperimentò nuovi farmaci avvalendosi della chimica e, quindi, indicando un superamento del galenismo, tanto che si fece promotore di una riforma della spezieria senese. Il prestigio raggiunto anche oltre confine, lo mise in contatto con i maggiori specialisti dell’epoca. Proprio per il suo fervore sperimentalista fu accusato di eccessiva aderenza alle opinioni dei moderni.

La più bella tavola che mai si vedesse

Percorsa tutta via di Stalloreggi, quasi a ridosso dell’arco che indica una delle porte della cerchia muraria eretta nell’anno 1000, troviamo (al numero 93) l’edificio dove Duccio di Buoninsegna (1255 circa – 1318/19) avrebbe tenuto bottega e realizzato la celebre Maestà, una grande tavola (4,25 x 2,12 metri) pitturata su due facce, da collocarsi «sull’altare maggiore della chiesa maggiore di Santa Maria di Siena» (oggi è esposta in una sala del Museo dell’Opera del Duomo). Ritenuta un capolavoro dell’arte trecentesca italiana, Duccio impiegò quasi tre anni per completarla (1308-1311), ma già prima che fosse terminata se ne parlava ovunque come di un’opera eccezionale. Vi lavorò ininterrottamente trentadue mesi, da quando Jacopo del fu Gilberto de’ Marescotti, amministratore dell’Opera del Duomo, lo aveva vincolato a dipingere l’imponente pala «quanto meglio potesse e sapesse e gli concedesse il Signore», senza interruzione o distrazioni in altri lavori. Tutto ciò per 16 soldi di denari senesi al giorno. Non pochi. Così che, dinanzi al notaio Paganello di Diotifece, il Buoninsegna giurò fedeltà ai patti posando la propria mano sui Vangeli (corporaliter tacto libro). Era l’ottobre del 1308, e il 9 giugno del 1311, con una grande festa di popolo, dalla bottega di Duccio la Maestà venne portata processionalmente in Cattedrale. Un cronista dell’epoca scrisse: «Ed il giorno che [la Maestà] fu portata nella cattedrale, tutte le botteghe rimasero chiuse e il Vescovo guidò una lunga fila di preti e monaci in solenne processione. Erano accompagnati dagli ufficiali del comune e da tutta la gente; tutti i cittadini importanti di Siena circondavano la pala con i ceri nelle mani, e le donne e i bambini li seguivano umilmente. Accompagnarono la pala tra i suoni delle campane attraverso la Piazza del Campo fino all’interno della cattedrale con profondo rispetto per la preziosa pala. I poveri ricevettero molte elemosine e noi pregammo la Santa Madre di Dio, nostra patrona, affinché nella sua infinita misericordia preservasse la nostra città di Siena dalle sfortune, dai traditori e dai nemici.» I festeggiamenti proseguirono con suoni, fuochi, mortaretti. Davvero sorprendente immaginare un’intera città in festa per un’opera d’arte.

Il sogno dell’acqua

Superato l’Arco delle Due Porte, giriamo a sinistra verso Pian dei Mantellini. Un ampio spazio che si sviluppa lungo la linea un tempo costituita dalla cinta muraria del secolo XI. Sulla facciata del Palazzo Sergardi, al numero 28, è riconoscibile la preesistente chiesa di Sant’Orsola o delle Derelitte (1554 circa). Al numero 40 è il neoclassico Palazzo Incontri (1799-1804), mentre, tra i numeri 39-41, sorge l’elegante Palazzo Celsi-Pollini, opera di Baldassarre Peruzzi, caratterizzato da un basamento a scarpata e da un cornicione riccamente decorato. Di fronte è la chiesa di San Niccolò al Carmine. Edificio del secolo XIV, sul quale, nel 1517, furono effettuati interventi, probabilmente su progetto dello stesso Peruzzi. È stata chiesa carmelitana fino a qualche decennio fa, ed anche il toponimo pian dei Mantellini è riconducibile alla presenza dei frati carmelitani, che portano sul saio un piccolo mantello. Al suo interno sono conservate pregevoli opere d’arte. Tra queste la duecentesca Madonna dei Mantellini, oggetto, un tempo, di devozione popolare. Sembra che fosse chiamata dei mantellini non solo per le ragioni già dette connesse all’abito dei carmelitani, ma anche per i gonnellini o mantellini che i bambini le donavano per grazia ricevuta.

Ai frati carmelitani di Pian dei Mantellini è legata inoltre una vicenda divenuta mito: il fiume Diana (da ciò il toponimo via della Diana dato alla strada che, a destra, costeggia l’ex convento). La storia comincia nel 1176, quando i frati del Carmine, intenzionati a dotarsi di un pozzo, scavarono nel loro orto, per ben 80 braccia, trovando una consistente vena d’acqua da far pensare come là sotto potesse esserci un vero e proprio fiume che dalla zona alta di Castelvecchio scorreva fino a raggiungere, sul fondovalle, il torrente Tressa. La notizia fece un comprensibile scalpore. Se così fosse stato, i carmelitani avrebbero scoperto davvero l’acqua santa, considerata la carenza d’acqua di cui la città aveva sempre sofferto.

Con la brama dei cercatori d’oro ci si mise a scavare di gran lena. Crescevano le montagne di terra prodotte dagli scassi. Niente, però, che lasciasse intravedere la presenza dell’ipotetico fiume cui, nel frattempo, era stato dato il nome Diana, la dea custode delle fonti e dei torrenti. Più non si trovava e più sembrava esserci. Come potevano spiegarsi, altrimenti, le infiltrazioni d’umido che imperlinavano fondachi e cantine della zona; e poi quel rumore che talvolta sembrava provenire da sotto terra. Bisognava insistere, dunque. Così nel 1295 il Consiglio comunale mette ai voti un provvedimento per continuare a cercare l’aqua que dicebatur Diana. Deliberazione approvata a larghissima maggioranza: 169 sì contro i 38 no degli scettici. A quel punto le ricerche diventarono impresa gigantesca. Si prese a scavare un po’ ovunque, anche in zone davvero improbabili. Fuori Porta Camollia il devastante cantiere provocò il crollo della chiesa di Vico, annessa a un convento di suore che, comprensibilmente irate, pretesero dal Comune un indennizzo di 25 lire. E qui, tra il Dies irae delle monache e la frustrazione degli scavatori, l’amministrazione pubblica decise di porre fine agli inconcludenti lavori. Abortì così una speranza e nacque un mito. Tanto che le nonne continuarono per secoli a raccontare storie di uomini, curiosi e impavidi, ancora in cerca di Diana, che si erano calati nel pozzo del Carmine per non farne più ritorno. Inghiottiti dal gorgo del mistero.

L’accanita ricerca di questa «entità fluviale perennemente contumace» (l’arguta espressione è di Cesare Brandi), divenne ben presto una diffusa ed ironica favola. La più colta canzonatura porta nientemeno la firma di Dante. Il Sommo, infatti, nella Commedia, volle cogliere la fatuità dei Senesi per come si fossero messi ad inseguire due sconclusionate ambizioni legate proprio all’acqua: annettere il porto di Talamone ai possedimenti della Repubblica e cercare l’inesistente fiume Diana.

A Siena, invece, non fu fatica vana la realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico, costruito tra il XIII e XV secolo attraverso 25 chilometri di gallerie (i cosiddetti bottini) in cui si riuscirono a convogliare infiltrazioni e vene d’acqua per alimentare vasche, fonti, lavatoi. Un capolavoro di architettura e di ingegneria idraulica. Un affascinante reticolo di percorsi sotterranei, tutt’oggi praticabili.

Questo rapporto tra Siena e l’acqua, è diventato, con il tempo, intrinseco alla città stessa. Lo spiegò con efficacia Mario Luzi quando scrisse: «intanto la Diana, mitico corso d’acqua sotterraneo continua a scorrere nelle sue latebre e nell’immaginazione iniziatica dei senesi», perché – sosteneva il poeta – «l’acqua a Siena è moderatamente visibile. Non gioca con se stessa, non tripudia né si lagna come accade dove ha scena aperta. Eppure a Siena l’idea dell’acqua non è estranea o aberrante: mi sono sorpreso insicuro a domandarmi se nel cortile di un celebre palazzo risuonasse davvero il croscio d’acqua di una fontana o la musicale coniugazione acqua pietra cantasse illusivamente nella mia memoria».

Ebbene sì. L’acqua a Siena è fantasmagorica. Fugace nelle rare apparizioni, ma persistente nell’immaginazione. Come quando il marchese De Sade, nell’osservare Piazza del Campo, si domandò se la piazza non avesse quella forma di conchiglia «per essere riempita d’acqua in occasione di spettacoli di naumachia». Del resto questa idea di una città pervasa di flutti ricorre spesso nell’immaginario dei letterati. Tant’è che il paragone più ricorrente è quello di «una Venezia senz’acqua»: lo annota Charles Dickens nel suo taccuino di viaggio, lo ribadisce Giovani Comisso. Mentre Diego Valeri, da veneto qual era, precisa: «Per chi vive la sua vita quotidiana a Venezia, Siena non è soltanto la splendente meraviglia di Siena, ma anche una sintesi perfetta “dell’altro mondo”, cioè del mondo di terra. Venezia è “in acqua sanza mura” (come disse Franco Sacchetti); Siena è “in mura” senz’acqua».

Si sappia, quindi, che a Siena l’acqua (o il suo sogno) c’è anche quando non si vede.

Lo chiamavano Mecherino

Pian dei Mantellini termina all’Arco di Santa Lucia, attraverso il quale si accede alla strada intitolata allo scultore Tito Sarrocchi (1824-1900). La strada, fino al 1933, si era chiamata via dei Maestri. E in effetti di maestri ne aveva visti. Tra cui, come ricorda la lapide al numero 35, Domenico Beccafumi (1486-1551). Domenico di Jacopo di Pace, comunemente conosciuto come il Beccafumi o più simpaticamente Mecherino, fu personalità di spicco del cosiddetto manierismo, e forse l’ultimo artista influente della scuola senese. Figlio di contadini, era nato nelle campagne di Monteaperti (quelle della famosa battaglia). Nemmeno trentenne già godeva di una notevole fama e, conseguentemente, di un certo benessere. Investì i suoi guadagni nell’acquisto di case, tra cui due in questa strada, dove abitò in maniera continuativa (non è escluso che il disegno della facciata sia dello stesso Beccafumi). È noto, peraltro, come lui preferisse lavorare a casa propria. Celebre l’episodio di quando l’Opera del Duomo di Pisa pretese che l’artista si trasferisse sulle rive dell’Arno per realizzare alcune opere. Tra queste una Madonna e santi, andata poi perduta in un incendio. A detta del Vasari non fu una grande perdita. Si trattava, a suo dire, di opera piuttosto mediocre. Fu pronto ad ammetterlo lo stesso autore, che si giustificò con l’amico Vasari, argomentando che «fuori dell’aria di Siena non gli pareva saper fare alcuna cosa».

Indubbiamente a Siena lavorò molto e bene. A lui si devono numerose tele, importanti affreschi nell’Ospedale Santa Maria della Scala, alcuni cartoni per le tarsie del pavimento del Duomo.

Beccafumi ebbe, dunque, celebrità e benessere, anche se cinque anni prima di morire dichiarò al catasto che «trovomi vecchio» con «la donna, 3 figlie femmine e uno figlio mastio». Chiedeva comprensione «a vostre signorie» per il fatto che l’unico erede maschio avuto dal primo matrimonio era un incosciente scialacquatore. Il ragazzo, di nome Adriano, lavorava come garzone presso un pizzicagnolo, ma svolgeva anche l’attività di “fischiatore”, cioè di richiamo per gli uccelli nelle battute di caccia. A suo modo un artista pure lui.

La targa posta sul casamento al numero 3 indica, invece, l’abitazione dove nacque Tito Sarrocchi. Fu giovane apprendista nell’opificio dei restauri del Duomo di Siena. Lavorò a Firenze in importanti laboratori di scultura. Si fece apprezzare soprattutto per le riproduzioni di sculture antiche che andavano a sostituire le originali rimosse per preservarle dall’usura del tempo. Tra queste, i marmi della Fonte Gaia, in Piazza del Campo, scolpiti da Jacopo della Quercia. Le copie furono realizzate dal Sarrocchi nel 1868, frutto di un attento studio sullo stile di Jacopo e fatte precedere dalla creazione di gessi.

Tutto il vero della Scienza

Via Tito Sarrocchi sfocia in via San Pietro e, a destra, oltre l’arco, ci troviamo nel prato di Sant’Agostino. Poco più avanti, sempre sulla destra, slarga la piazzetta Silvio Gigli dove ha sede l’Accademia dei Fisiocritici, sorta nel 1691 per volontà del medico Pirro Maria Gabbrielli (di cui abbiamo già avuto modo di parlare) e di altri docenti dell’Ateneo senese. Una istituzione nata nel segno del moderno dibattito scientifico per ricercare ‘il vero’ dei fenomeni naturali attraverso la pratica sperimentale: «scrutinare ed indagare con giudicio i segreti della natura e quasi come giudici ributtare dalle scienze naturali ciò che è falso per meglio apprendere quello che è vero». Tra i suoi soci ha avuto scienziati come Carlo Linneo, Joseph-Louis Lagrange, Alessandro Volta, Louis Pasteur.

Del prestigioso sodalizio fece parte – e nel 1798 ne divenne presidente – anche Giovanni Paolo Mascagni (1755-1855), insigne anatomista, titolare della cattedra di Anatomia all’Università di Siena. Quando i francesi occuparono la Toscana, Mascagni si schierò apertamente con i giacobini, così che venne arrestato e recluso per sette mesi. Fino a quando, il 22 ottobre 1801, il Re di Etruria ruppe con un motu proprio la detenzione dello scienziato nominandolo professore di anatomia, fisiologia e chimica all’Università di Pisa ed obbligandolo a tenere lezioni anche presso l’Arcispedale fiorentino di Santa Maria Nuova. A renderlo celebre in tutta Europa furono i suoi studi sui vasi linfatici e le tavole anatomiche, realizzate a grandezza naturale, estremamente innovative proprio perché, per la prima volta, riportavano il sistema linfatico. Le tavole sono oggi conservate nel museo dell’Accademia.

È dal 1816 che i Fisiocritici occupano l’attuale sede, già monastero camaldolese della Rosa (la struttura originaria risale al XII secolo). Ed è in questi locali che è allestito uno dei più antichi e interessanti musei di Storia Naturale della Toscana, con ricche collezioni di minerali, fossili, reperti zoologici e anatomici. Vi si contano circa 3000 reperti di uccelli e quasi 700 di mammiferi, con esemplari provenienti da tutti i continenti, tra cui moltissime rarità e una specie estinta. La Sezione Geologica comprende minerali di vari paesi offrendo una vasta panoramica della geodiversità globale (tra i pezzi più appariscenti, un geode di ametista viola del diametro di oltre mezzo metro e un campione di meteorite appartenente allo sciame di meteoriti caduto nel 1794 nella campagna senese). Subito all’ingresso del museo fa bella mostra di sé uno scheletro di balenottera lungo 15 metri.

Nell’aula magna si trova una linea meridiana ottocentesca che ne attraversa il pavimento con su disegnati la linea del Tempo Medio a forma di otto, i mesi, i segni dello zodiaco. La meridiana – oggi resa attiva da un congegno elettronico che simula il movimento del sole – venne realizzata tra la fine del 1848 e l’inizio del 1849 a memoria del precedente heliometro fisiocritico ideato dal Gabbrielli nel 1704 e andato distrutto per il terremoto del 1798.

A proposito della meridiana dei Fisiocritici, diverte raccontare che, a metà Ottocento, ogni lunedì mattina gli orologiai di Siena venivano in Accademia ad aspettare che il sole raggiungesse la linea del mezzogiorno per registrare sulle loro lancette l’ora esatta. Ma non solo. Era d’uso che a mezzogiorno in punto, fosse la campana dei Fisiocritici a dare il segnale affinché le campane di torri e chiese avvertissero, all’unisono, «che si erano fatte le dodici». Così tutta la città poteva sentirsi in un tempo ‘certo’ e condiviso. All’epoca era il massimo della globalizzazione.

Orto botanico con fantasma

Attiguo all’Accademia dei Fisiocritici, con ingresso al numero 4 di via Pier Andrea Mattioli, è l’Orto Botanico, microcosmo di notevole interesse scientifico e di rara bellezza.

Tutto ebbe inizio nel 1588 presso l’Ospedale Santa Maria della Scala con quello che era chiamato il Giardino dei Semplici, dove Adriano Moreschini insegnava “Medicina pratica” e successivamente Pirro Maria Gabbrielli “Ostensio Simplicium” (l’ostensor simplicium era il docente di medicina che teneva lezioni sull’uso delle piante medicinali). Il Giardino dei Semplici, nato, appunto, per la coltivazione di piante curative, con il tempo ampliò l’interesse scientifico anche a piante provenienti da varie parti del mondo e, nel periodo delle grandi scoperte, soprattutto dai paesi esotici. Un significativo sviluppo si ebbe nel 1784, con la riforma dell’Università di Siena, allorché il granduca di Toscana Pietro Leopoldo chiese che il Giardino venisse trasformato in Orto Botanico universitario. Si arrivò così alla presenza di 300 piante straniere e alla pubblicazione del primo Index seminum con la catalogazione di ben 900 specie. Proprio in ragione dello sviluppo assunto, nel 1856 l’Orto fu trasferito nella sede attuale, arrivando ad occupare, nel 1964, due ettari e mezzo di terreno della valle di sant’Agostino all’interno delle antiche mura. Oggi vi sono conservate oltre 2000 specie vegetali, dalle tipiche mediterranee e le più rare dell’ambiente toscano, alle piante ad uso economico provenienti da paesi esotici. Le aiuole con le piante ornamentali, i pergolati e i filari di alberi costituiscono la parte originaria, allestita secondo i canoni dei giardini ottocenteschi. Nella restante porzione verso la vallata si sviluppa il podere, dedicato alla coltivazione di frutti e ortaggi di varietà toscane, intercalato da aree dove sono stati ricostruiti habitat naturali: il giardino roccioso, il lago e la scarpata umida. In appositi ambienti climatizzati è allestito l’Erbario (Herbarium Universitatis Senensis) che comprende oltre 100.000 essiccata, tra piante vascolari, licheni, briofite, funghi, alghe.

È un incantato piccolo mondo creato da scienza, passione, curiosità, fantasia. E giusto la fantasia – quella popolare – ha generato una leggenda secondo la quale dentro l’Orto Botanico si aggirerebbe pure un fantasma chiamato Momo. Già in epoca ottocentesca qualcuno aveva segnalato inspiegabili rumori provenienti dall’Orto. Poi lo spettro era stato tranquillo fin verso la metà del Novecento, allorquando, afflitto da chissà quale nevrosi, cominciò a dare di matto. Si sentivano colpi violentissimi, scricchiolio di passi, ripetuti splash nelle acque del laghetto come se qualcuno vi si tuffasse. Fiammelle fatue balenavano in mezzo al fogliame.

È un incantato piccolo mondo creato da scienza, passione, curiosità, fantasia. E giusto la fantasia – quella popolare – ha generato una leggenda secondo la quale dentro l’Orto Botanico si aggirerebbe pure un fantasma chiamato Momo. Già in epoca ottocentesca qualcuno aveva segnalato inspiegabili rumori provenienti dall’Orto. Poi lo spettro era stato tranquillo fin verso la metà del Novecento, allorquando, afflitto da chissà quale nevrosi, cominciò a dare di matto. Si sentivano colpi violentissimi, scricchiolio di passi, ripetuti splash nelle acque del laghetto come se qualcuno vi si tuffasse. Fiammelle fatue balenavano in mezzo al fogliame.

Convincente – si fa per dire – fu la testimonianza di un tizio che transitando per via Mattioli in una piovosa notte da tregenda notò una figura in cappa nera e cappello a falda larga (come i militi della pia confraternita che in quella stessa foggia accompagnavano i morti al cimitero) starsene immobile, con i piedi sollevati da terra e nemmeno sfiorato dall’acqua che scrosciava fitta.

Di lì a poco le paurose epifanie aumentarono, arricchendo di altri particolari l’identikit del Nostro; anzi no, la sua indefinita fisionomia che, secondo alcuni, lo assomigliava a un’ombra gelatinosa, come un’enorme medusa. Gli fu addirittura sparata una pistolettata, ma il proiettile non trapassò alcunché, se non la tranquillità della notte.

Affatto tranquille erano invece le notti per il custode dell’Orto, perché lo spettro si era fatto dispettoso e talvolta violento: tirava le coperte del letto, accendeva le luci, apriva porte, spostava oggetti, si dilettava in notturne sassaiole contro i vetri delle serre o all’indirizzo di chi passava davanti al cancello. In queste circostanze persino il cane da guardia diventava nervoso, guaiva di continuo alimentando così un clima d’inquietudine.

Stavano insomma accadendo tutti quei fenomeni che vanno sotto il nome di poltergeist. Cultori della materia iniziarono ad occuparsi del caso. La Società senese di metapsichica convocò una seduta (spiritica) nella casa del custode. Il pesante tavolo ebbe decisi sussulti e in quell’occasione lo spiritaccio dichiarò la sua identità: Giacomo, detto Momo, monaco camaldolese versato all’arte della pittura, ma dannato dall’ars amandi che praticò nel peccato copulando con una suora. Tanto era stato il suo rimorso da ricorrere all’impiccagione. Frammezzate ai colpi del traballante tavolo furono intese inoltre queste parole: «la mia tomba è lì sotto e il mio segno è una porta». A qualcuno, allora, tornarono in mente i resti di un portale romanico inglobato nel nuovo edificio. Ora le cose risultavano chiare, o quasi.

Nel corso del tempo, però, le dichiarazioni ‘spontanee’ del monaco avrebbero trovato diverse varianti. Tra le narrazioni più accreditate quella che lo voleva non suicida, ma – abbandonato l’abito dei camaldolesi e fattosi soldato – morto sul campo di battaglia in uno dei molti scontri tra senesi e fiorentini. Si favoleggiava, infatti, che era stato trovato riverso sullo stendardo della Compagnia militare di Porta all’Arco. La versione guerresca andò subito a soprammettersi ad un’altra. Ovvero, l’incorporeo abitante dell’Orto sarebbe stato Andrea Ardengheschi, morto nella battaglia di Montalcino, lui colpevole di avere infranto un voto fatto a sant’Andrea. O ancora: se proprio si voleva pensare a un frate tornava alla mente la storia di un camaldolese che al tempo dell’occupazione napoleonica aveva sotterrato il tesoro del convento per sottrarlo al saccheggio. Arrivò a farsi uccidere dalle soldataglie pur di non rivelare dove fosse il prezioso tumulo; e sul quale, anche da morto, continuava a fare la guardia.

Inutile dire che il racconto di maggiore presa sull’immaginario popolare è sempre stata la vicenda del frate-amante-suicida. Qualcuno è riuscito a dargli un volto ritraendolo in un busto murato su una casa della vicina via delle Cerchia, contrassegnata oggi dal numero 50. Ha barba fluente e una specie di veste talare. Ma in tal caso – ecco di nuovo sorgere il contraddittorio – non sarebbe l’abito a fare quel monaco, perché potrebbe anche trattarsi dell’eremita che sempre da quelle parti albergava; o, secondo esperti agiografi, l’immagine più tranquillizzante di san Filippo Neri.

Qui si ferma il flusso delle leggende. Nient’altro è stato registrato nei successivi decenni velocemente approdati al nuovo millennio, dove – ahinoi – anche i fantasmi non sono più quelli di una volta.

Una produzione: toscanalibri.it

Testi a cura di Luigi Oliveto

Coordinamento editoriale:

Elisa Boniello e Laura Modafferi

Foto: Archivio Comune di Siena

Grafica: Michela Bracciali